페이지 안내

연구

연구성과

연구성과

연구성과 미리보기

차세대 2차원 반도체 상용화 가능성 높인 반도체 합성 신기술 개발

재료공학부 이관형 교수팀

재료공학부 이관형 교수 공동연구팀이 다양한 기판 위에서 웨이퍼 면적의 단결정(single-crystal) 2차원 반도체를 직접 성장시킬 수 있는 신기술 ‘하이포택시(Hypotaxy)’를 세계 최초로 개발했다고 밝혔다.

연구성과 게시판

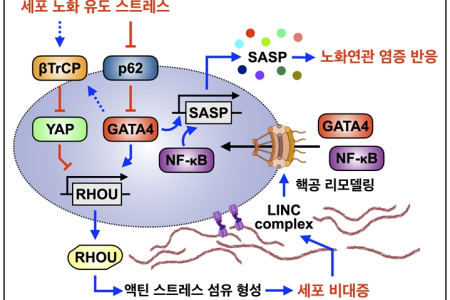

오랜 미스터리였던 좀비 세포 거대화의 비밀, 노화연관 염증 반응의 새로운 조절 기전 제시!

생명과학부 강찬희 교수팀

서울대학교 생명과학부 강찬희 교수 연구진이 수행한 이번 연구는 서경배과학재단, 한국연구재단, 산업기술알키미스트프로젝트의 지원을 받았으며, 유수 과학 권위지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications“에 지난 2월 공개됐다.

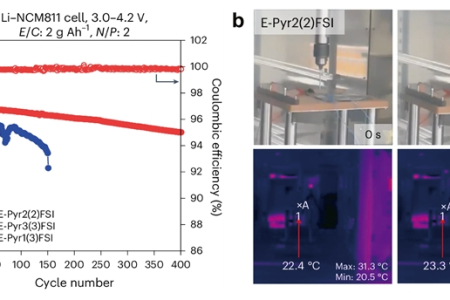

대칭성 결정 주입 신개념 전해질로 리튬 금속 음극 안정화 기술의 혁신을 이루다

화학부 강지형 교수팀

서울대학교 화학부(제1저자 장진하 박사 및 강지형 교수 외), 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스(제1저자 총젠 왕 및 유장 리 교수 외) 및 LG 에너지솔루션(LG Energy Solution-KAIST Frontier Research Laboratory) 연구진들의 공동연구를 통해 이온성 플라스틱 결정이 주입된 신개념 전해질을 개발할 수 있었다.

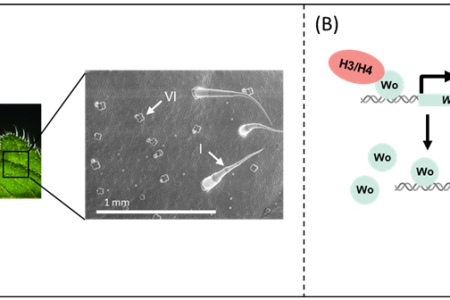

해충 저항성에 중요한 토마토 털 발달 유전자 동정 및 조절 기작 규명

국제농업기술대학원 강진호 교수팀

서울대학교 국제농업기술대학원(종자생명과학 전공) 및 그린바이오 과학기술연구원 소속 강진호 교수 연구팀이 토마토 털 발달에 관여하는 핵심 유전자를 세계 최초로 규명했다.

프로바이오틱스 유래 세포 밖 소포체(Extracellular Vesicles, EV)의 아토피성 피부염 완화 작용기전 규명

농생명공학부 김영훈 교수팀

본 연구에서는 Limosilactobacillus fermentum SLAM216에서 유래한 프로바이오틱스 세포 밖 소포체(LF216EV)를 분리하고 그 특성을 분석하였으며, 이를 Caenorhabditis elegans 모델과 인간 표피 케라티노사이트(HaCaT) 세포주에서 기능을 검증하고, DNCB로 유도된 아토피성 피부염 쥐 모델에서의 효과를 평가하였다.

한국 신종 피코나바이러스(부세피바이러스) 보고

수의과대학 채준석 교수팀

본 연구는 한국에서 BooV가 한우 송아지 설사의 주요 원인 병원체일 가능성이 높음을 최초로 규명하였으며, BooV의 유전적 특성을 분석하여 송아지 질병 연구의 기초 자료를 제공하였다.

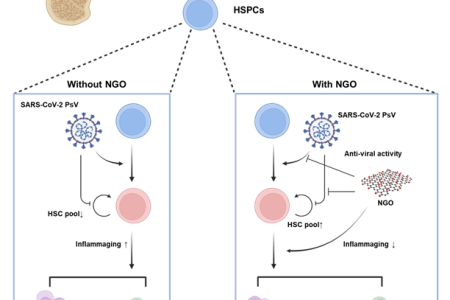

코로나 바이러스 감염에 따른 조혈/면역계 변화 기전 규명

농생명공학부 유경록 교수팀

서울대학교 농업생명과학대학 동물생명공학전공 유경록 교수(공동 교신저자)를 비롯한 미국 국립보건원(NIH), 한국표준과학연구원(KRISS) 등으로 구성된 국제 공동연구팀은 코로나바이러스 스파이크 단백질을 이용하여 바이러스 유사체 생산 시스템을 구축하고, 이를 활용한 바이러스 감염 인간화 마우스 모델을 확립하였다.

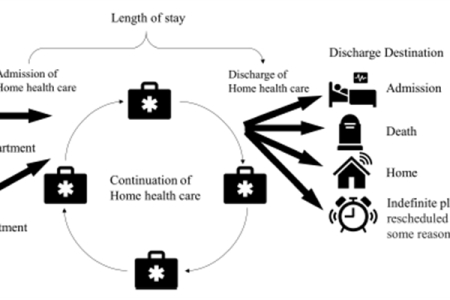

가정간호의 질 관리 강화를 위한 연구결과 발표

간호대학 우경미 교수팀

과정 변수 (예: 간호사 방문 횟수, 가정간호를 등록하게 된 경로 (외래or 입원환자), 간호 서비스 유형)는 가정간호 환자의 이용기간과 퇴원방향을 결정하는 데 상당한 영향을 미친다. 본 연구 결과는 병원에서 자택으로의 환자 퇴원 및 가정간호 서비스 활용에 대한 새로운 통찰을 제공하며, 불필요한 재입원을 줄이고 보다 효과적이고 효율적인 가정간호 운영을 보장하기 위한 근거를 제시한다.

교모세포종 재발의 원격 기원으로서 뇌실하 신경줄기세포의 재발암 발생 연구

의과대학 이주호 교수팀

본 연구는 교모세포종 재발의 근원을 새롭게 규명하여 향후 치료와 연구의 새로운 방향을 제시하였다는데 의의가 있다. 특히 수술 부위와 신경줄기세포 간의 상호작용을 밝혀내 이 과정을 차단할 수 있는 기전을 규명하였고, 더 나아가 동물모델에서 이를 차단하는 치료법의 효과를 확인하였다.

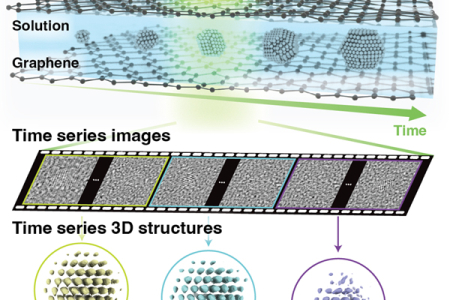

딥 러닝 기법을 활용하여 개체 수준에서의 미토콘드리아 발생 유연성을 나노 스케일로 규명하다

생명과학부 이준호 교수팀

미토콘드리아 구조가 어떻게 기능을 조절하는지 이해하는데 중요한 기초 자료를 제공하였다. 이를 통해 미토콘드리아 구조 변화가 신경퇴행성 질환, 노화 등과 어떻게 연결될 수 있는지 탐구할 수 있는 새로운 연구 방향을 제시하였다.

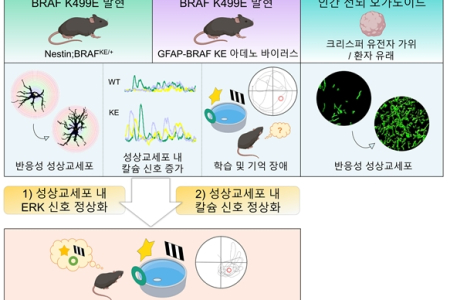

희귀난치성 발달질환에 의한 학습 장애 원인 규명

의과대학 이용석 교수팀

본 연구는 한국연구재단 개인기초 중견연구자 지원사업, 선도연구센터, 바이오-의료기술개발사업의 지원을 받아 수행되었으며, 2월 18일 국제학술지 The Journal of Clinical Investigation에 발표되었다.