페이지 안내

연구

연구성과

연구성과

연구성과 미리보기

차세대 2차원 반도체 상용화 가능성 높인 반도체 합성 신기술 개발

재료공학부 이관형 교수팀

재료공학부 이관형 교수 공동연구팀이 다양한 기판 위에서 웨이퍼 면적의 단결정(single-crystal) 2차원 반도체를 직접 성장시킬 수 있는 신기술 ‘하이포택시(Hypotaxy)’를 세계 최초로 개발했다고 밝혔다.

연구성과 게시판

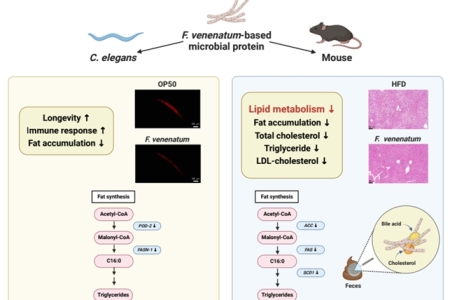

곰팡이 유래 미생물단백질을 활용한 대체식품 소재 적용가능성 및 신규기능성 규명

농생명공학부 김영훈 교수팀

본 연구에서는 미래의 대체 단백질 공급원으로 곰팡이 발효 유래 미생물 단백질을 활용했다. 곰팡이를 활용하여 미생물 단백질을 생산할 시, 기존의 축산업과 비교하여 동일한 양의 단백질을 생산하는 데 소요되는 시간, 비용, 물, 토지 등이 현저히 낮아지며 온실가스 배출량도 감소하는 장점이 있다.

맨홀, 예상치 못한 도시 메탄 배출의 주범

환경대학원 정수종 교수팀

기후위기에 대응하고 탄소중립을 달성하기 위해서는 과학적이고 체계적인 온실가스 모니터링이 필수적인 상황이다. 특히 기후변화 유발 물질 중 하나인 메탄은 약 12년의 짧은 체류시간과 이산화탄소에 비해 약 80배 강력한 온실효과로 인해 전 세계 여러 국가가 빠른 속도로 온난화를 막기 위해 메탄 배출을 줄이기 위한 노력을 하고 있다.

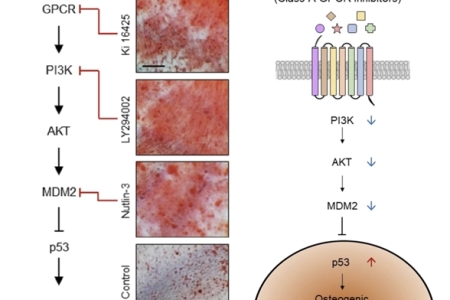

치아 및 골 재생을 유도하는 새로운 약물 개발

치의학대학원 김진만 교수팀

G protein-coupled receptor(GPCR, G단백질 연결 수용체)는 인체 대부분의 조직 세포에 존재하는 세포막 단백질로 외부 신호물질을 인식하여 인체의 다양한 생리학적 반응 및 활성 조절에 관여한다.

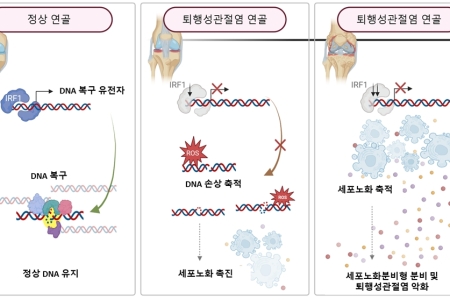

평소 무릎관절 소중히 해야 하는 이유 있다. 국내 연구진 연골보호 단백질 발견

생명과학부 김진홍 교수팀

연골에서 염증을 유발할 것으로 예상되었던 인자가 실제로는 연골세포의 노화를 억제하는 기능을 한다는 연구결과가 발표되었다.

주요 온실가스인 아산화질소의 자연적·인위적 변화요인 규명

지구환경과학부 안진호 교수팀

아산화질소(또는 산화이질소, N2O)는 이산화탄소(CO2), 메탄(CH4)과 더불어 주요 온실가스로서 이산화탄소 대비 약 300배의 강력한 온실가스이다.

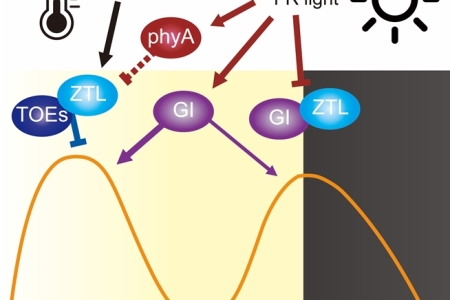

낮은 온도에 의한 억제와 원적색광에 의한 유도가 오전 중 FLOWERING LOCUS T 발현 수준을 결정하는 메커니즘 발견

농생명공학부 송영훈 교수팀

식물은 빛과 주위 온도를 감지하여 적절한 시기에 개화함으로써 번식을 최대화한다. 그러나 지금까지의 개화시기 조절에 관한 연구를 위해 사용된 실험실의 장일조건(LDs)은 실제 자연의 장일조건(Natural LDs)과 비교했을 때, 크게 광질과 온도 측면에서 상이했다.

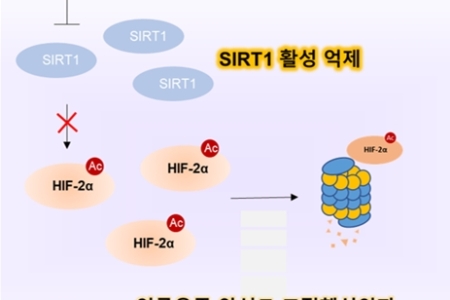

난치성 육종암 환자 숙원 치료전략 실마리, 핵심 대사표적 국내 연구진이 찾았다

생명과학부 김진홍 교수팀

연골육종은 희귀암으로 여겨지지만, 미국의 경우 1년에 약 15,000명의 환자가 새로 발생하고 있으며, 국내의 경우 1년에 약 140명의 환자가 새로 발생하고 있음과 동시에 5년간 유병자 수가 약 6,000명에 달한다.

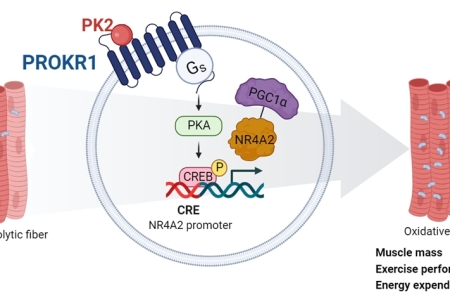

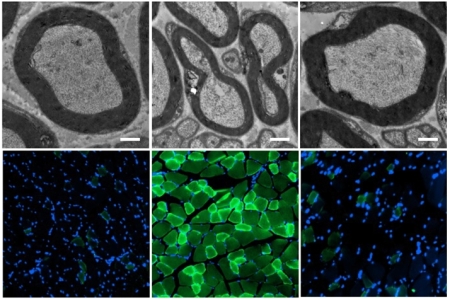

ROKR1-CREB-NR4A2를 통한 새로운 근감소증 치료 기전 규명

국제농업기술대학원 박중훈 교수팀

서울대학교 국제농업기술대학원 (경제동물과학 전공) 박중훈 교수 연구진은 PROKR1이 CREB을 활성화를 통해 대표적인 운동 반응 전사인자인 NR4A2의 발현을 높여 산화성 근섬유의 분화를 촉진하고 근육량 및 근력이 개선되는 효과를 입증하였다.

희귀신경질환 유전자 치료법 세계 최초 개발

국제농업기술대학원과 삼성서울병원 공동 연구팀

염수청 교수(서울대학교 국제농업기술대학원)와 최병옥 교수(삼성서울병원 신경과) 연구팀은 희귀난치성 신경질환인 샤르코마리투스병 2Z(CMT2Z)의 발병원인을 최초로 밝혀내고, 환자 맞춤형 유전자 치료법을 세계 최초로 개발하여, 이를 저명한 국제학술지인 〈Brain〉(IF: 14.5)에 1월 16일자로 온라인 게재했다.

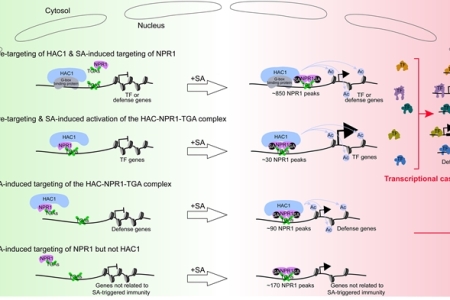

애기장대에서 NPR1 타겟팅 및 전사 연쇄 조절에 대한 유전체 수준 조망

생명과학부 노유선 교수팀

식물에서 병원체 감염의 핵심 신호전달 물질인 살리실산(salicylic acid; SA)에 의해 유도되는 식물세포의 면역 세포화 과정에 대한 유전체 수준 이해가 확보되지 않은 상황임