점진적 기후변화에도 일정 임계점 넘으면, 해양 탄소 흡수 기능 급격히 약화되는 “CO2 흡수구멍”이 나타나

[연구필요성]

바다는 인류가 배출한 이산화탄소의 약 30%를 흡수하는 지구 최대의 탄소 저장소 중 하나로, 지구 기후를 안정시키는 데 핵심적인 역할을 해왔다. 그러나 지구온난화가 점진적으로 진행되는 상황에서, 특정 해역에서는 탄소 흡수가 예상보다 급격히 약화될 수 있는 가능성에 대해 명확히 밝혀지지 않았으며, 이는 향후 탄소흡수 예측성의 불확실성을 키우는 요인으로 작용할 수 있다.

따라서 급격한 탄소순환 변화를 사전에 예측하고 효과적으로 대응하기 위해서는, 지역별 탄소순환 메커니즘에 대한 정밀한 이해가 필수적이다. 이는 향후 기후변화 대응 전략 및 탄소 저감 정책 수립의 과학적 기반을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

[연구성과/기대효과]

본 연구는 지구 기후 시스템 내에서 북대서양의 탄소 흡수 한계가 예상보다 훨씬 더 이르게 도달할 수 있음을 과학적으로 제시했다. 특히 북대서양에서 중요한 지역적 물리 과정인 강한 연직 혼합 작용이 중단되면서, 해양 표층에 용존무기탄소(DIC)가 고립되고, 이로 인해 해수의 이산화탄소 분압(pCO2)이 빠르게 증가하는 메커니즘을 규명하였다. 연구팀은 이와 같은 탄소 흡수 약화 현상이 혼합층 깊이, DIC 농도, 대서양 자오면 순환(AMOC) 등 다양한 물리·화학적 변수와 밀접하게 연결되어 있으며, 공통된 임계점을 넘는 순간 탄소 흡수가 급격히 줄어들고 역전되는 현상, 즉 ‘CO2 흡수 구멍(CO2 uptake hole)’이 나타난다는 사실을 밝혀냈다. 이러한 발견은 향후 기후 시스템의 급격한 변화 가능성을 사전에 탐지할 수 있는 실마리를 제공하며, 미래 탄소 순환의 불확실성을 줄이는 데 기여할 수 있다. 따라서 본 연구는 기후변화 대응 정책과 탄소 저감 전략 수립에 있어, 지역적인 해양 매커니즘에 대한 정밀한 이해가 필수적임을 강조한다.

[본문]

바다는 인류가 배출한 이산화탄소의 약 30%를 흡수하며, 지구 최대의 탄소 저장소로 기후 안정에 핵심적인 역할을 해왔다. 최근 연구에 따르면, 지구온난화가 가속화됨에 따라 해양은 대기 중 초과된 이산화탄소를 점점 더 많이 흡수하고 있으며, 이는 지구 탄소순환의 균형에 중요한 영향을 미치고 있다. 그러나 북대서양은 예외적인 지역으로 주목받고 있다. 이 지역은 강한 물리적 순환 특성에도 불구하고, 불확실한 해양 물리 과정의 변화로 인해 탄소 흡수의 미래를 예측하는 데 큰 어려움이 존재한다. 북대서양의 탄소순환이 앞으로 어떻게 변할지는 정확한 탄소순환 예측에 있어 매우 중요한 관심사로 떠오르고 있다.

서울대학교 지구환경과학부 국종성 교수, 이희지 박사과정, 신예철 연구교수 연구팀은 지구 시스템 모델을 활용해 다양한 이산화탄소 배출 속도에 따른 시뮬레이션을 수행한 결과, 점진적인 기후변화 상황에서도 북대서양에서는 일정 임계점을 지나면 탄소 흡수 능력이 급격히 약화되는 현상을 확인했다. 이는 해양이 대기 중으로 증가하는 이산화탄소를 지속적으로 흡수하지 못하고, 결국 탄소 저장고로서의 기능을 상실하게 되는 상태로, 연구팀은 이 현상을 “CO2 흡수구멍(CO2 uptake hole)”로 정의했다. 본 연구는 저명한 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재되었다.

특히, 이번 연구는 전 지구적인 해양 순환의 점진적인 변화뿐만 아니라, 지역적인 해양 순환의 급격한 변화가 해양 탄소 흡수의 한계를 초래할 수 있음을 시사한다. 현재 북대서양에는 표층의 용존 무기 탄소(DIC)를 심층으로 이동시키는 효율적인 물리 과정인 강한 혼합층이 존재한다. 그러나 지구온난화가 진행되면서 이 혼합층의 두께는 점차 감소하고, 결국 특정 시점 이후에는 붕괴되는 양상을 보인다. 이러한 변화는 표층의 DIC를 심층으로 격리하지 못하게 만들고, 표층에 DIC가 고립ᄋ축적되면서 해양의 이산화탄소 분압(pCO2)을 급격히 증가시키는 결과를 초래한다. 이 과정은 결국 북대서양의 탄소 흡수 능력이 한계에 도달하는 현상으로 이어질 수 있다.

가장 중요한 점은, 지역적인 탄소순환 매커니즘을 정확히 이해하면 현재의 기후 시스템과 비교해 급격한 기후변화를 어느 정도 예측할 수 있다는 것이다. 연구팀은 서로 다른 이산화탄소 배출 시나리오에서도,북대서양에서 발생한 ‘CO2 흡수구멍(CO2 uptake hole)’ 현상이 혼합층 두께, 용존무기탄소(DIC),대서양 자오면 순환(AMOC) 등 특정 임계값을 초과할 때 공통적으로 발현된다는 사실을 규명했다. 특히 북대서양은 해양 탄소순환과 관련해 복잡한 물리적 특성과 높은 불확실성으로 인해 기존 연구들에서도 예측이 어려운 지역으로 평가되어 왔다. 그러나 이번 연구는 다양한 배출 속도 조건에서도 일관된 현상을 기반으로, 북대서양의 탄소 흡수 변화가 특정 변수들을 통해 상대적으로 예측 가능하다는 과학적 근거를 제시하였다.

연구를 진행한 이희지 박사과정생은 “바다는 지금까지 전 지구적인 탄소 흡수원 역할을 해왔지만, 지구온난화가 지속될 경우 일부 지역에서는 역할이 갑작스럽게 사라질 수 있습니다. 이는 지역별 탄소순환 매커니즘을 정확히 이해하는 것이 얼마나 중요한지 보여주는 결과입니다.”라고 밝혔다. 연구를 이끈 국종성 교수는 “이산화탄소가 지금처럼 점진적으로 변화하더라도 우리의 지구는 급격한 변화가 일어날 수 있음을 보여주는 한 가지 예”라면서 “기후변화 대응이 늦어질수록 이러한 급격한 기후변화의 위험성은 커진다”라고 경고하였다.

이 연구는 한국연구재단 리더연구사업 “급격한 기후변화 연구센터”의 지원을 받아 수행되었다.

[연구결과]

Emergence of an oceanic CO2 uptake hole under global warming

Huiji Lee, Kyung-Min Noh, Ji-Hoon Oh, So-Won Park, Yechul Shin, and Jong-Seong Kug

(Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-025-57724-7)

- ○용존무기탄소 : 대기 중의 이산화탄소가 바닷물에 녹아 있는 탄소 형태를 말하는 것

- ○대서양 자오면 순환 : 북대서양에서 차가운 물이 가라앉고 남쪽으로 이동하는 대규모 해류 흐름

- ○CO2 흡수 구멍 : 해양이 대기 중 이산화탄소를 더 이상 안정적으로 흡수하지 못하고, 흡수량이 급격히 약화되는 현상

- ○이산화탄소 분압 : 해수나 대기 중 이산화탄소의 상대적인 농도를 나타내는 지표를 의미하는 것

- ○혼합층 : 해양 상층에서 바람, 파도, 해류 등의 영향으로 수온과 염분 같은 해수의 물리적 성질이 위아래로거의 균일하게 섞여 있는 층

[그림설명]

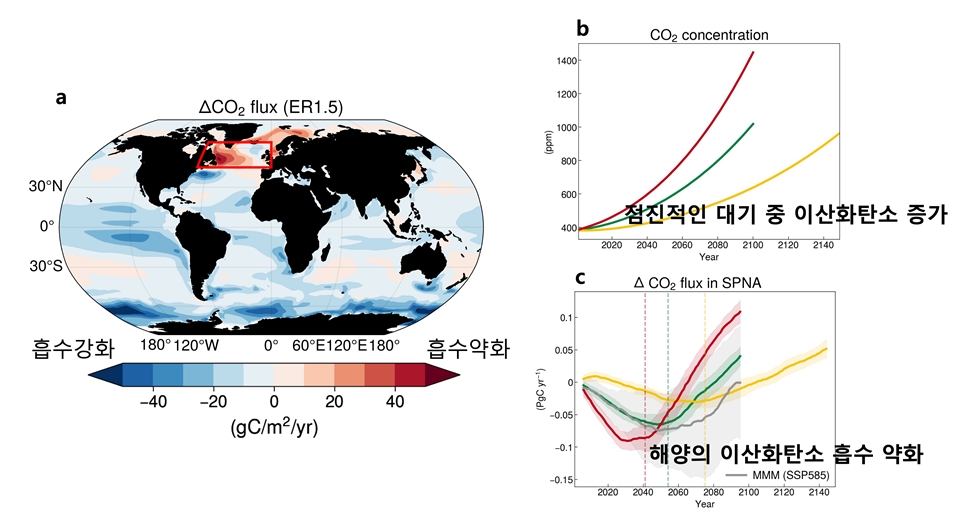

그림 1. 이산화탄소 배출량 시나리오에서 (A) 2001년-2010년 평균 대비 2080년-2100년 평균 대기-해양 이산화탄소 플럭스(CO2 flux)의 공간적 분포, (b) 전 지구 대기 중 이산화탄소 농도 시계열, (C) 2001년-2010년 평균 대비 북대서양 대기-해양 이산화탄소 플럭스(CO2 flux)의 시계열

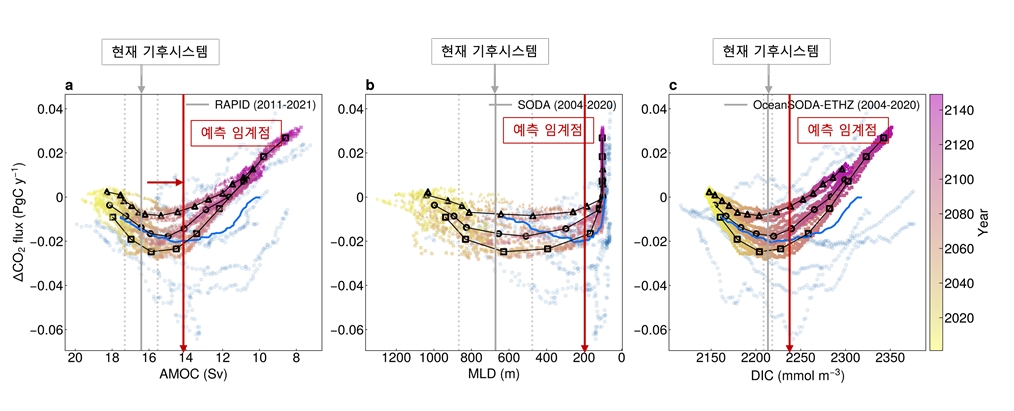

그림 2. 북대서양 대기-해양 간 이산화탄소 플럭스 변화에 따른 (a) 대서양 자오면 순환 (AMOC), (b) 라브라도-어밍거 주변 해역의 혼합층 깊이, (c) 표층 용존무기탄소(DIC) 간의 비선형적 관계