서울대학교 미술관과 미술대학, (재)광주비엔날레가 공동 주최한 ‘Art with Asia, in Korea - 한·중·일 국제 학술 심포지엄’이 3월 12일(수)부터 14일(금)까지 미술관(151동) 오디토리엄에서 개최되었다. 서울대학교뿐만 아니라 여러 나라의 다양한 기관 연구자와 평론가들이 참여해 한·중·일 미술 교류에 대한 폭넓은 논의를 펼쳤다. ‘전향적 미술 담론 형성 장으로서의 아시아’를 주제로, 한·중·일 현대미술의 교류와 협력 가능성을 모색하는 자리였다.

Art with Asia, in Korea 개회

국제 학술 심포지엄의 첫째 날, 한일 미술 교류의 새로운 지평을 열다

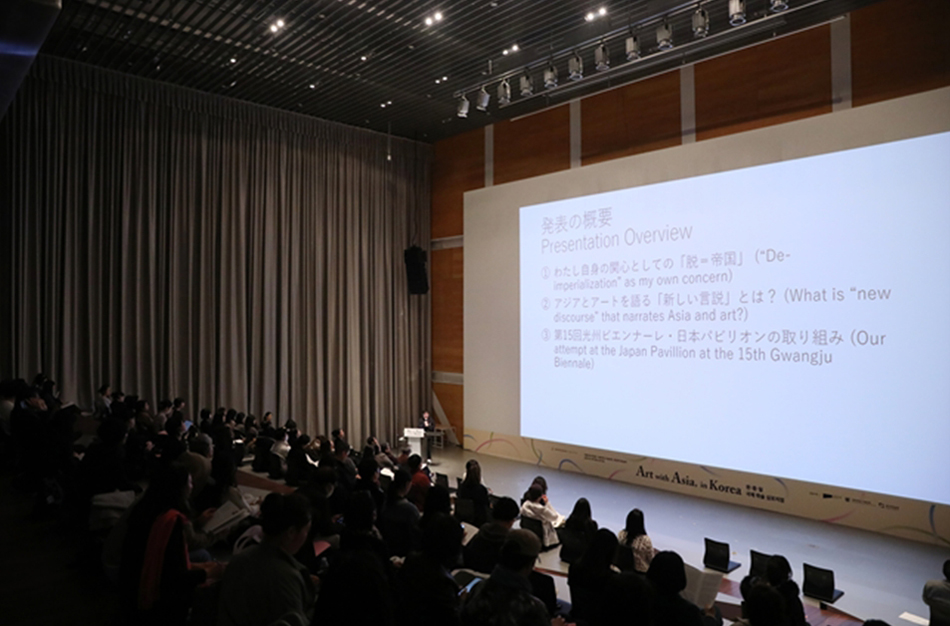

첫째 날은 한국과 일본 간의 미술 교류를 주제로 다양한 논의가 진행되었다. 박소현 교수(서울과학기술대학교)는 ‘언매핑 아시아: 미술 지정학의 변동을 사유하기’ 발표에서 아시아 미술이 서구 중심의 미술사에서 벗어나 독자적인 지정학적 담론을 구축할 필요성이 있다고 설명했다. 대안으로 박 교수는 패권적인 세계지도 내에서 아시아가 상상되고 가시화되어온 방식을 질문에 부치고 무장 해제시키는 ‘언매핑(Unmapping)’을 통해 새로운 예술적 관계와 연대를 모색했다. 히로키 야마모토 교수(짓센여자대학교)는 ‘탈=제국의 예술=기법 : 제15회 광주비엔날레·일본 파빌리온의 사례를 통해’ 발표에서 예술이 탈식민주의적 실천으로 기능할 수 있는지 탐구하며 동아시아 미술이 서구 중심주의에서 벗어나 독자적인 담론과 언어를 구축하는 방안에 대하여 모색했다. 변종필 미술평론가는 ‘한일 미술 교류: 글로벌 환경 속 새로운 가능성과 협력 방안’ 발표에서 한일 미술 교류가 단기적 전시 중심에서 벗어나 지속 가능한 협력 모델을 구축해야 한다고 주장하였다. 이를 위해 공동 연구 및 창작 기회 제공, 포스트 디지털 휴머니즘을 기반으로 한 협력 체계를 제안했다.

박소현 교수의 발표

히로키 야마모토 교수의 발표

변종필 미술평론가의 발표

패널 토론은 서울대학교 윤혜원 교수(서양화과)가 진행을 맡아 강성은 파빌리온팀장(광주비엔날레)과 홍경한 미술평론가가 참여해 한일 미술 교류의 지속 가능성과 미래 협력 방안을 논의했다. 토론자들은 단순한 작품 전시를 넘어선 문화적 교류와 담론 형성을 위한 장기적인 플랫폼의 구축 필요성을 강조했다. 또한, 일본 현대미술이 한국 미술과 상호작용해온 방식을 분석하며 공동 기획 전시와 학술 연구의 확대가 교류 활성화의 핵심 과제임을 지적했다. 더 나아가, 미술계에 국한되지 않고 교육기관, 공공미술 프로젝트, 기업 후원 등 다양한 분야에서 협력 체계를 강화해야 한다는 점도 언급되었다.

첫째 날 열린 패널 토론

국제 학술 심포지엄의 둘째 날, 한중 미술 교류의 새로운 가능성을 모색하다

둘째 날은 한국과 중국 미술이 글로벌 담론 속에서 어떻게 자리 잡아가는지에 대한 이론적 점검과 논의가 이루어졌다. 서울대학교 최석원 교수(동양화과)는 ‘동시대 한중 미술 담론의 정초를 위한 조건들’ 발표에서 냉전이 끝나고 급격히 성장했던 문화적 소통이 최근 정치·경제적 변화 속에서 위축되고 있음을 지적하며 새로운 교류의 가능성을 모색했다. 이보연 교수(성신여자대학교)는 ‘21세기 한중 미술 교류: 점검과 제언’ 발표에서 한중 미술 교류의 변화를 세계주의적 시각에서 점검하며 양국이 상반된 문화적·이념적 해석을 통해 미술의 방향성을 결정하고 있음을 분석했다. 이희정 교수(국민대학교)는 ‘Ink Art(水墨藝術)의 세계화와 디지털 수묵’ 발표에서 수묵예술이 동아시아 전통을 넘어 세계적인 현대미술의 일부로 자리 잡는 과정을 분석하며 디지털 기술과 결합한 ‘디지털 수묵’이 새로운 예술 장르로 발전할 가능성을 모색했다.

이희정 교수의 발표

패널 토론에서는 서울대학교 김성희 교수(동양화과)가 진행을 맡아 정필주 전시팀장(광주비엔날레)과 손용수 작가가 참여해 한중 미술 교류의 협력 방향과 지속 가능성을 심층적으로 논의했다. 토론자들은 한중 미술 교류가 단순한 경제적 이해관계를 넘어 학문적·문화적 차원에서도 지속 가능한 협력 모델을 구축해야 한다는 점을 강조했다. 특히, 중국에서 한국 현대미술이 수용되고 있는 방식과 미술적 변화와 상호 영향을 분석하는 연구가 필요하다는 의견이 제기되었다. 또한, 양국의 협력이 특정 전시나 단기 프로젝트에 국한되지 않고 미술 교육과 비평 영역에서도 더욱 활성화되어야 한다는 점이 논의되었다. 공동 연구, 학술 세미나, 미술비평 플랫폼 구축 등 장기적인 교류 프로그램이 필요하다는 제안도 나왔다.

국제 학술 심포지엄의 마지막 날, 한·중·일 미술 협력과 공진을 모색하다

마지막 날에는 한·중·일 미술 협력과 공진(共進)에 대한 논의가 이루어졌다. 서울대학교미술관 심상용 관장은 ‘땅과 공동체에서 다시 시작해 보기’ 발표에서 한국 미술이 서구 중심의 패러다임에서 벗어나기 위해 ‘땅’과 ‘공동체’라는 토대를 바탕으로 새로운 미술적 정체성을 구축해야 한다고 제안했다. 덩옌 교수(칭화대학교 예술박물관)는 ‘디지털 아트와 크로스미디어’ 발표에서 디지털 아트와 크로스미디어 기술이 현대미술의 경계를 확장하고 있다고 주장하며 이를 활용한 새로운 예술적 실천과 표현 방식의 가능성을 모색했다. 우츠미 아키코 시각예술가(규슈산업대학교)는 제15회 광주비엔날레 일본 파빌리온(일본관) ‘우리는 (아직) 기억해야 할 것이 있다’ 출품작의 제작 과정

우츠미 아키코 시각예술가의 발표

패널 토론은 최두수 전시1부장(광주비엔날레)가 진행을 맡았다. 루샤오보 교수(칭화대학교)와 서울대학교 신정훈 교수(서양화과)가 참여해 한·중·일 미술 협력의 지속 가능성을 논의했다. 패널들은 글로벌 미술 시장에서 동아시아 미술이 차지하는 위상과 발전 가능성을 조망하며 미술을 통한 문화적 연대와 공동 담론 형성의 중요성을 강조했다. 특히, 세 나라가 공통적으로 직면한 미술 시장의 변화와 디지털 전환이 미술 교류와 협력 방식에 미치는 영향을 분석하며 기술을 활용하는 필요성이 제기되었다. 또한, 공동 전시 기획, 학술 연구 네트워크 확장, 디지털 기반 협업 모델 개발 등 장기적인 협력 체계를 위한 다양한 방안이 논의되었다.

한·중·일 현대미술 교류가 단순한 전시나 작품 교환을 넘어 이론적 기반을 확립하고 지속 가능한 협력 방안을 모색하는 방향으로 발전할 가능성을 보여주었다. 심상용 서울대학교미술관 관장은 “학술대회가 단발성 행사에 그치지 않고, 현대미술 협력망의 지속 가능성을 높이는 전환점이 되기를 기대한다”라고 소감을 밝혔다. 정의철 서울대학교 미술대학 학장은 “동아시아 현대미술의 고민을 상호 이해하는 과정이 글로벌 미술 환경에서 중요한 의미를 지닌다”라며, 앞으로도 학술 교류가 지속적으로 이루어질 필요성을 강조했다. 서울대학교미술관과 (재)광주비엔날레는 업무협약(MOU)을 체결하며 국내외 현대미술 콘텐츠 교류와 지역사회 문화예술 발전을 위한 협력을 적극 추진해 나갈 예정이다.

서울대학교 학생기자

전송배(산림과학부)

thrxprcs@snu.ac.kr