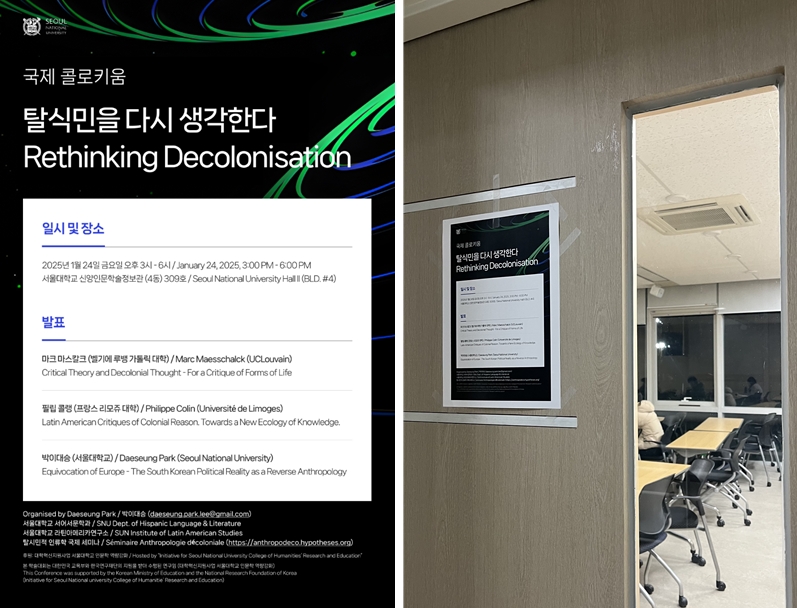

‘탈식민을 다시 생각한다’ 콜로키움 공식 포스터(좌), ‘탈식민을 다시 생각한다’ 콜로키움 현장(우)

지난달 24일(금), 서울대학교 신양인문학술정보관에서 “탈식민을 다시 생각한다(Rethinking Decolonisation)”를 주제로 한 국제 콜로키움이 열렸다. 이번 학술대회는 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 서울대학교 서어서문학과와 라틴아메리카연구소가 공동 주최하였다. 이번 콜로키움에서는 벨기에 루뱅 가톨릭 대학의 마크 마스칼크(Marc Maesschalck), 프랑스 리모쥬 대학의 필립 콜랭(Philippe Colin), 서울대학교의 박이대승 선임연구원이 발표자로 나섰다. 각각의 발표자는 비판 이론과 탈식민 사상의 관계, 라틴아메리카의 식민적 이성 비판, 그리고 한국의 정치 현실과 유럽의 탈식민적 사고를 비교하는 주제를 다루었다.

탈식민과 지식의 생태학, 식민적 이성 비판과 삶의 형식에 대한 재고

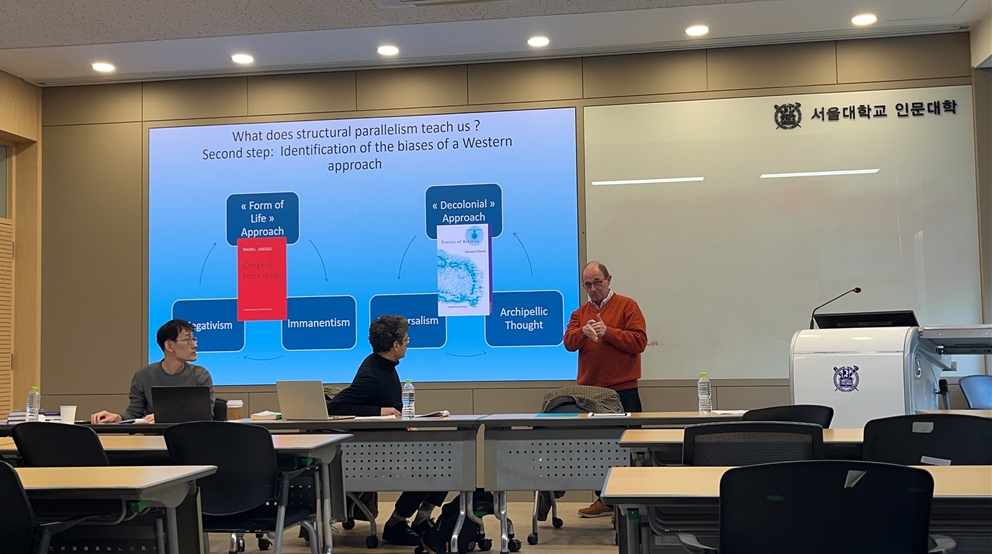

발표하는 마스칼크 교수(벨기에 루벵 가톨릭대)

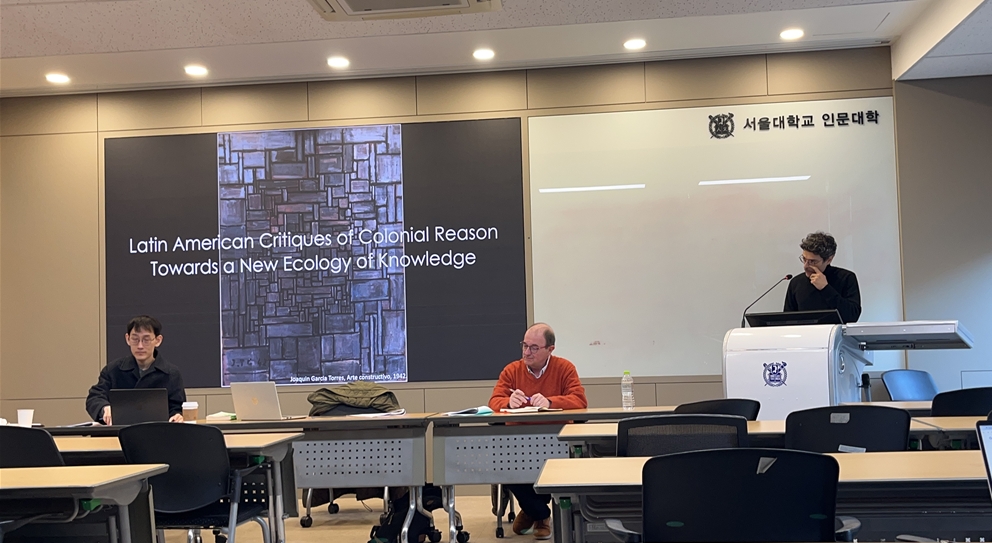

발표하는 필립 콜랭 교수(프랑스 리모쥬 대학)

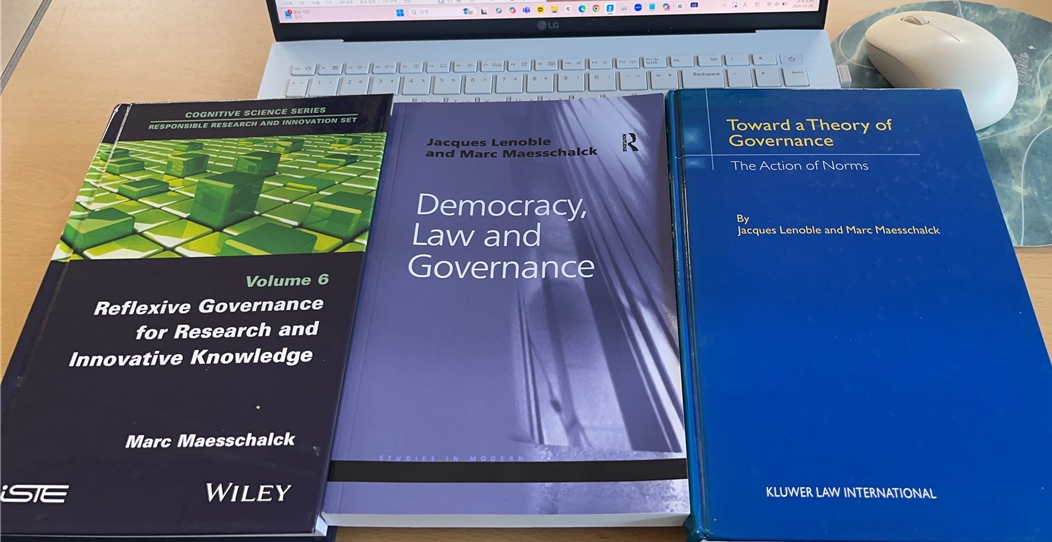

첫 번째 발표는 벨기에 루뱅 가톨릭 대학의 마크 마스칼크 교수가 맡았다. 그는 “비판 이론과 탈식민 사상 - 삶의 형식에 대한 비판을 위하여(Critical Theory and Decolonial Thought - For a Critique of Forms of Life)”라는 제목으로 발표하여 비판 이론과 탈식민 사상의 교차점을 탐색했다. 마스칼크 교수는 프랑크푸르트학파의 비판이론에서 출발해 탈식민적 사고와의 접점을 모색했다. 그는 ‘form of life approach’가 궁극적으로 해방을 목표로 하지만, 탈식민적 접근법(decolonial approach)은 단순한 분석을 넘어 행동을 통해 문제 해결을 도모해야 한다고 강조했다. 한편, 그는 “유럽 중심의 철학적 전통”이 지적·사회적 담론을 지배하고 있음을 지적하며, 탈식민 사상이 이를 어떻게 비판하고 새로운 삶의 형식을 제안할 수 있는지 설명했다. 마스칼크 교수는 “비판 이론이 역사적으로 유럽 중심적 관점을 유지해 왔지만, 최근 탈식민적 전환을 통해 보다 포괄적인 시각을 수용하고 있다”라고 강조했다. 또한, 원주민적 공동체들의 가시화를 통해 지식의 권력 관계를 재조명하는 것이 필요하다고 덧붙였다. 마스칼크 교수는 “archipellic thought(군도적 사고)” 개념을 통해 역사적 구조 속에서 탈식민 담론이 세계적으로 연결되는 과정과 이론적인 접점에 대해 탐구했다.

두 번째 발표자인 프랑스 리모쥬 대학의 필립 콜랭 교수는 “라틴아메리카의 식민적 이성 비판 - 새로운 지식 생태학을 향하여(Latin American Critiques of Colonial Reason. Towards a New Ecology of Knowledge)”라는 주제로 발표를 진행했다. 그는 라틴아메리카 철학과 사회운동이 서구적 근대성의 문제점을 어떻게 비판해 왔는지 분석하며, 이 지역의 지식 생산 방식이 탈식민 담론에 미친 영향을 설명했다. 또한, 그는 탈식민적 사상이 “콜로니티(coloniality)” 개념을 통해 모더니티를 유럽만의 현상으로 보지 않는다고 설명했다. 그는 “탈식민적 접근법은 단순한 비판이 아니라 현대적 앎의 방식이 타자화된 지식과의 경계를 허물어야 한다”라고 강조했다.

역인류학적 시각에서 본 유럽의 모호성과 한국의 현실

발표하는 박이대승 교수(서울대)

콜로키움에서 마지막으로 발표한 서울대학교의 박이대승 교수는 “유럽의 애매성 – 역인류학으로서의 한국적 정치의 실재(Equivocation of Europe - The South Korean Political Reality as a Reverse Anthropology)”라는 주제로 발표를 진행했다. 그는 서구의 탈식민 담론이 종종 자가당착에 빠지는 문제점을 지적하며 한국의 정치 현실이 이를 반전 인류학(reverse anthropology)의 시각에서 어떻게 해석될 수 있는지를 탐구했다. 박 교수는 “한국에는 폴리티컬(political)은 존재하지만 폴리틱스(politics)는 없다”라고 언급했다. 한국의 민주주의 발전 과정은 서구 근대의 단순한 모방이 아니라, 서구 근대의 변형과 창조 과정이라고 분석했다. 한국 사회에서 정치적 개념이 제도적으로는 존재하지만, 실질적인 정치 문화나 행위는 서구식 민주주의 모델과 상당한 차이를 보이며, 이는 단순한 제도적 미비가 아닌 역사적 경험에서 기인한다는 점이 강조되었다.

소개된 마크 마스칼크 교수의 발행 서적

참석자 A씨는 “유럽과 달리 한국에서는 정치적 실천이 집단적 경험과 트라우마를 통해 형성되었으며, 이에 대한 연구가 더욱 필요하다”라며 의견을 내기도 했다. 이와 더불어, 한국 정치에서 민중의 역할과 정치적 주체 형성 과정에 대한 연구가 부족하다는 점도 지적되었으며, 향후 이에 대한 학문적 논의가 더욱 심화할 필요성이 제기되었다. 교육 분야에서는 기존의 유럽 중심적 역사 및 철학 교육에서 벗어나, 다양한 지역과 문화권에서 형성된 지식 체계를 균형 있게 조명하는 노력이 필요하다는 주장이 제기되었다.

이번 서울대학교 국제 콜로키움은 탈식민 사상이 현대 사회에서 갖는 의미를 재조명하는 뜻깊은 자리였다. 박이대승 교수(서울대)는 “기존의 한국 학계는 ‘포스트 콜로니얼’에 대한 주제는 심도있게 다루면서도 탈식민주의에 대해서는 깊은 논의를 이뤄가지 못했던 것에 아쉬움을 느꼈다”라며 “현재 유럽과 남미에서 탈식민 논의의 중점에 서 있는 학자와 대담하는 자리를 마련했다”라고 전했다. 현재 박 교수는 라틴아메리카 연구소에서 ‘탈식민적 인류학’ 세미나를 진행하며 향후에도 다양하고 실천적인 과제를 담은 탈식민 담론이 이어지기를 소망하는 마음을 내비쳤다.

김창민 서울대학교 라틴아메리카연구소 소장은 “우리 연구소는 앞으로도 해외 연구기관과의 협력을 강화하고, 탈식민적 연구를 지속해 나갈 예정이다”라고 밝혔다. 라틴아메리카 연구소는 특히 탈식민 연구가 특정 지역에 한정된 논의가 아니라, 전 세계적으로 확산하고 있는 비판적 사유의 한 흐름이라는 점을 강조한다. 한국뿐만 아니라 라틴아메리카, 아프리카, 아시아 여러 국가에서도 탈식민 담론은 각자의 역사적 맥락에 따라 다양한 방식으로 전개되고 있으며 이러한 국제적 교류를 통해, 더욱 풍부한 연구 성과를 기대할 수 있다는 것이다. 향후 연구소는 한국적 맥락에서 탈식민적 연구를 발전시키는 동시에, 글로벌 학술 담론과의 연계를 더욱 강화할 계획이라고 밝혔다. 이번 국제 콜로키움을 통해 한국 사회가 정치·문화적 정체성을 주체적으로 형성해 나가는 데 기여하기 위한 서울대학교 라틴아메리카 연구소의 노력과 비전을 엿볼 수 있었다.

서울대학교 학생기자

김진영(작곡과)

young716@snu.ac.kr